Les rencontres littéraires et artistiques 2016

-

Articles récents

- En savoir plus sur François Tacot que vous pourrez retrouver au Parvis des Clarisses le 12 mai 2024.

- Message important – et urgent- à destination des participants aux deuxièmes Rencontres littéraires du Parvis de Clarisses ( Limoges . Dimanche 14 avril 2024).

- Important article du Populaire( Mercredi 10 avril 2024)- Littérature (2)- Salon au Parvis des Clarisses-consacré à nos Rencontres du 14 avril 2024.

- Marina Anca invitée d’honneur de nos rencontres littéraires du 14 avril nous offre cette affiche revue et corrigée.

- Marina Anca, et dix auteurs et associations vous attendent au Parvis des Clarisses ( Limoges)- Rencontres littéraires- le dimanche 10 mai 2024 de 10H à 18 heures.

- 2016 (6 & 7 octobre) Alain Fradet Alain Texier Arbre à paperolles Association Magdala Centre commercial Hyper U de Limoges Corgnac Centre régional du livre en Limousin Cercle Généalogique Historique et Héraldique de la Marche et du Limousin Christian Boineau Christine Raffier Commune de Limoges (87000) Commune de Panazol (87350) Commune de Saint-Junien (87200) Concept publicité communication David Gattegno David Rougerie Editions Black-Out Editions Culture et Patrimoine en Limousin Editions du Grillon vert Editions Lucien Souny Editions Reines des Prés Elaine de Liancourt Eveleyne Bonhomme-Tongourian Florence Levet Grégory Mahé Héraldique Info Magazine Invité d'honneur Jacqueline Hoareau-Dodinau Jacques-René Fournier Jean-Jacques Combrouze Jean-Jacques Dumont Jean-Marie Bernard Jean-Paul Garcia Laurence Pourieux Laurent Bourdelas le Café littéraire-BFM (Limoges) le Populaire le Populaire du Centre Les Ardents éditeurs Librairie Plein Ciel (Corgnac) Liliane Fauriac Lire à Limoges Magda Pascarel Marita Lalanne Martine Janicot-Demaison Martine Noël- M. Martine Noël- Maumy Maryse Fananas Michel Toulet Monique Longy Nicole Julien-Combemorel Odile Rebeyrat Olivier Borderie Ophélie Page Facebook Pages libres du Limousin Philippe Noël Pierre Brayard Pierre Fremont PULIM Pélerinage de Saint -Jacques-de-Compostelle Rencontres littéraires et artistiques de Limoges-Corgnac Robert de MIRO Régine Laprade Régine Rossi-Lagorce Sentier littéraire de Printemps Stéphane Weiss Sylvia Penard Sylvie Brugeal Sylvie Petinon Thomas Duranteau Troubadours Valérie Andrieux Véronique Duchâteau

Archives

- avril 2024

- février 2024

- janvier 2024

- décembre 2023

- novembre 2023

- octobre 2023

- septembre 2023

- août 2023

- juillet 2023

- juin 2023

- Mai 2023

- avril 2018

- mars 2018

- février 2018

- octobre 2017

- août 2017

- juillet 2017

- juin 2017

- Mai 2017

- avril 2017

- mars 2017

- février 2017

- janvier 2017

- décembre 2016

- novembre 2016

- octobre 2016

- septembre 2016

- août 2016

- juillet 2016

- juin 2016

- Mai 2016

- avril 2016

- mars 2016

- février 2016

- janvier 2016

- décembre 2015

- novembre 2015

- octobre 2015

- septembre 2015

- août 2015

- juillet 2015

- juin 2015

- Mai 2015

- avril 2015

- mars 2015

- février 2015

- janvier 2015

- décembre 2014

- novembre 2014

- octobre 2014

- septembre 2014

- août 2014

- juillet 2014

- juin 2014

- Mai 2014

- avril 2014

- mars 2014

- février 2014

- janvier 2014

- décembre 2013

- novembre 2013

- octobre 2013

- septembre 2013

- août 2013

- juillet 2013

- juin 2013

- Mai 2013

- avril 2013

- mars 2013

Archives mensuelles : février 2017

Pélerinez avec St Jacques, Mardi 7 mars 2017 au café littéraire de la BFM de Limoges

Criez : « De gueules à un lion léopardé d’or surmonté d’une coquille du même sommée d’une croisette d’argent, accompagnée de deux bourdons en barre et en bande du même accoté de deux étoiles du deuxième, à une plaine du troisième chargée de l’ombre du nom Saint-Jacques de Compostelle du champ.»

Criez : « De gueules à un lion léopardé d’or surmonté d’une coquille du même sommée d’une croisette d’argent, accompagnée de deux bourdons en barre et en bande du même accoté de deux étoiles du deuxième, à une plaine du troisième chargée de l’ombre du nom Saint-Jacques de Compostelle du champ.»

Histoires de Pèlerins et Pèlerinages /

LA Dévotion des reliques

Rendez-vous à 18h pour une projection-conférence à propos du pElerinage de Saint Jacques de Compostelle.

* Maryse et Guy Fananas . Pèlerins des chemins de St Jacques . Maryse Fananas Historienne des ordres monastiques

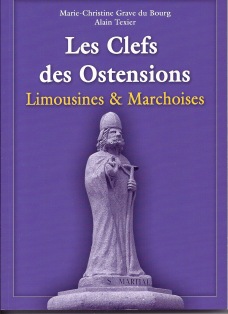

* Alain Texier . Etape Saint Martial à Limoges. A la découverte des Ostensions Limousines et Marchoises.

Maryse et Guy Fananas présentent cette singularité qui consiste à avoir parcouru l’intégralité des deux voies qui conduisent à St Jacques et de porter chacun un regard particulier sur leurs doubles parcours communs.

Le cheminement jacquaire donna probablement à Maryse Fananas l’envie de mieux connaître les ordres monastiques dont les traces jalonnent les parcours.

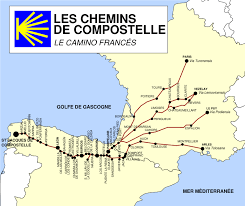

Guy Fananas commentera le chemin dit des français et la voie du nord avec le soutien d’une projection des lieux, monuments et moments remarquables de leurs parcours.

Bien entendu, le pèlerinage de Saint Jacques de Compostelle est un pèlerinage aux reliques de saint Jacques .

La religiosité et la dévotion amenaient les pèlerins à vénérer chemin faisant les reliques en général et à Limoges celles de Saint Martial en particulier, mais aussi celles de Saint Léonard , un des saints européens du « Chemin », situé sur le chemin.

Si l’occasion s’en présentait les marcheurs vénéraient également des reliques des Saints que nous qualifions aujourd’hui d’ostensionnaires … D’où le thème des ouvrages présentés en cette fin d’ après- midi par Alain Texier.

Publié dans Articles, Salon du livre griffé "Rencontres"

Tagué Alain Texier, Commune de Limoges (87000), Commune de Saint Léonard de Noblat (87400), Guy Fananas, Jean-Paul Garcia, le Café littéraire-BFM (Limoges), Maryse Fananas, Ostensions Limousines et Marchoises 2016, Ouvrage " Les clefs des Ostensions Limousines et Marchoises", Ouvrage "A la découverte de saint Martial", Pélerinage de Saint -Jacques-de-Compostelle, Pélerinages et pélerins, Saint Léonard, Saint Martial

Héraldique: seconde conférence de David Gattegno

David Gattegno nous parle à nouveau de l’héraldique dans son écrin historique et culturel.

Les érudits, les amateurs d’art armorial , les curieux et les apprentis vont être satisfaits de suivre la trame de la seconde conférence; comme toujours elle abonde de références propices aux recherches , de vues originales , tranchantes parfois à l’égard de possibles transgressions modernes.

Ci-joints et de manière exclusive , les transparents qui ont illustré le discours de David Gattegno.

Transparents-Conférence du 15 février 2017

Contenu de la conférence CI-DESSOUS

La parole des armoiries

par David Gattegno

La formule « armes parlantes » a beaucoup fait … parler, justement. C’est assez naturel, au fond. Cependant, j’assure que les gloses diverses là autour n’ont souvent parlé que pour ne pas dire grand-chose qui vaille réellement. Parce que cet aspect du blason est, en réalité, parfaitement secondaire.

Il s’agit tout bêtement des armes dont les figures correspondent au nom de leur possesseur – c’est prendre les choses à l’inverse de leur bon sens. Dans le même ordre d’idées on admet les armes dites « allusives », dans lesquelles les figures permettraient également, par à-peu-près cette fois, de retomber sur les mêmes pieds… On pense encore à des meubles agencés sous forme de rébus et autres approximations figurées sur l’écu…

Ce point de vue sur la lecture héraldique a beaucoup séduit, de deux façons, du reste assez contradictoires, du moins en apparence : d’une part, les plus rationalistes ont ainsi voulu réduire la composition des armes à l’expression froidement simplificatrice d’une sorte d’état civil, d’autre part, bien des fantaisistes ont trouvé à exercer en cette occurrence ce qui peut répondre à diverses appellations : « cabale phonétique », pour les uns, « langue des oiseaux », pour d’autres, « diplomatique », encore, « langue verte » ou, plus banalement, calembour, sans parler d’une conception de l’argot dont on trouve l’idée développée dans l’œuvre d’un incertain Fulcanelli, lequel voulait dire art goth, c’est-à-dire « gothique »… Quoique ce puisse sembler paradoxal à plus d’un titre, les fantaisistes et les rationalistes se rejoignent finalement, parce que, les uns comme les autres tiennent obstinément à ne pas prêter quelque oreille que ce soit à la voix de la Tradition quand elle s’exprime. Les analyses auxquelles cela a pu donner lieu varient de l’amusant au passablement intéressant, en ceci que, ici ou là, quelques spéculations peuvent ouvrir des champs fertiles à l’investigation intellectuelle.

J’ai évoqué la figure de Fulcanelli, sous l’enseigne duquel on a le mieux manifesté les réflexions de cette école, dont l’origine remonte à un « antiquaire », comme on désignait les amateurs éclairés des choses anciennes entre le XVIIe et le XIXe siècle, de son nom Claude-Sosthène Grasset d’Orcet. Il se trouve qu’un Limougeot – répondant à la signature compagnonnique de Limousin Espalier, juin 1997 – a publié la seule étude d’importance sur celui qu’il présente comme un dépositaire des secrets des maîtres de métiers, étude intitulée L’Art royal, trahison des clercs ? Les brisées de Grasset d’Orcet, parue en édition limitée, aux dépens de l’auteur, Limoges, 1999, préfacée par Philippe Guglielmi, ès qualités de « Sérénissime Grand Maître du Grand Orient de France » (1997-1999). Limousin Espalier et Guglielmi se partagent entre ce que le premier appelle « les activités libertaires et polémiques des sociétés de métier » et, le second, « la construction des institutions démocratiques dans notre pays »… Or, en dépit de l’aspect vulgairement rationaliste de ces deux considérations significatives, nous avons affaire à la plus pure fantaisie, tout simplement parce que les « sociétés de métier » évoquées n’avaient aucune autre activité que celle du métier, ce qui est amplement suffisant pour l’épanouissement le plus complet de l’esprit, et n’avaient en vue aucune autre « construction » que celle des chef-d’œuvre et autres ouvrages auxquels elles se consacraient entièrement. Toutefois, en dépit des considérations les plus rationalisantes, les plus réductrices, on aime se poser une question bien décorative : « Contes, légendes, devises, jeux de mots, demande le second, il y aurait là de la philosophie ? » Et il en vient à admettre ce qu’il appelle une « métaphysique populaire aux habits pittoresques, fondée sur les rébus et la cabale phonétique », ce que le premier tient pour être un « blason populaire, authentique art royal » dont, avance-t-il, la clef aurait été retrouvée par Grasset d’Orcet… Quelque fieffé fantaisiste qu’apparaisse Grasset d’Orcet, ses écrits ne manquent pas de sel dans leur copieuse érudition ; ils ont d’ailleurs constitué le fondement, d’ailleurs soigneusement tenu sous le boisseau, d’un grand nombre d’études suivantes, entre lesquelles on remarquera principalement le courant le plus « actif » de l’alchimie moderne, celle dont Fulcanelli est emblématique.

D’un autre côté, l’Histoire nous apprend que, en novembre 1796, Louis XIV fit promulguer un édit de réglementation du port des armoiries. Première conséquence majeure : suppression des juges d’armes au profit d’un système prétendument décentralisé de maîtrises territoriales, évidemment placées sous juridiction parisienne ; ainsi, se trouvait annulé tout droit d’armes antérieur. Désormais, quiconque portait armoiries devait être traité par la nouvelle juridiction ; elle observait les armes revendiquées, les vérifiait et les faisait entrer dans le nouvel Armorial général de France.

La plus grande nouveauté tenait en réalité à la fiscalisation de l’enregistrement, moyennant un droit de 20 livres, et ce, en raison d’un exploit nouveau, l’effort de guerre auquel il fut appelé pour la première fois dans le préambule à l’édit de 1700, qui disait :

« Entre les moyens auxquels les besoins de la guerre nous ont obligez d’avoir recours, celuy de créer et establir des offices pour connoistre du fait des armoiries nous ayant esté proposé, nous portasmes d’autant plus volontiers à l’accepter qu’il nous permet qu’en attribuant à ces offices des gages proportionnez à leurs finances, nous tirerions une partye des secours dont nous avons besoin. »

L’ancien juge d’armes Charles René d’Hozier entra en fonction comme garde de l’Armorial général.

La noblesse n’ayant aucun besoin d’enregistrement où que ce soit, les déclarations d’armoiries ne se trouvèrent pas aussi importantes qu’escomptées. Du coup, les caisses ne furent pas renflouées, ce qui amena le lancement d’une ouverture des armoiries à quiconque souhaitait en porter, puis, cela ne suffisant toujours pas, à l’enregistrement obligatoire de toutes, dont celles que le garde de l’Armorial général allait pouvoir inventer. Il s’ensuivit la création de nouvelles armes et la nécessité pratique de la mise au point d’un système lui permettant d’en composer rapidement tout en limitant les risques de similitudes. Ce qu’il sut faire, notamment en ayant recours à l’usage des rébus, à peu près et autres pléonasmes pour leur invention, ce qui lui aurait permis d’envisager, par exemple, pour le comédien actuel Bernard Lecoq, un gallinacé arrogant.

Le système d’Hozier déboucha sur la composition d’armes « en série », comme cela transparaît de manière assez caricaturale sur certaines pages de l’Armorial général.

Ainsi donc : séries industrielles, quasiment, et parlantes à tort et à travers, pour ainsi dire…

Il n’en reste pas moins que des chercheurs ont pu repérer de réellement anciennes armes parlantes. Sans doute, mais cela n’amène qu’à poser la question selon le mode de l’œuf et de la poule : le nom est-il antérieur ou postérieur au blason ? Les armes imposent-elles le nom, ou bien le nom donne-t-il le blason ?

Si la latinité connaissait praenomen, nomen et cognomen (le surnom), le monde germanique donnait un nom personnel, auquel était parfois adjointe une espèce de désignation qualificatrice, correspondant à ce que notre culture gréco-latine appelle l’« épithète homérique ». La chrétienté s’est souvent calquée socialement sur la Rome antique, mais, pour bien d’autres points, et non des moindres, elle a repris les usages celto-germaniques, entre autres, en matière onomastique.

Progressivement, dès le haut Moyen Âge, un nom transmissible vient accompagner l’identité individuelle, ce nom héréditaire semble confondre les nomen et cognomen latins, en ceci qu’il est apparemment élaboré à partir d’une donnée topographique, d’une fonction sociale, de caractéristiques physiques ou morales « de famille », ou d’un exploit quelconque, toutes particularités qu’expriment en premier lieu un blason, d’après lequel quelque nom aura été prononcé.

L’argot, quant à lui, récapitule tout cela, en employant le mot blase.

Nous avons donc dit « blason », assez naturellement, mais, au fond, sans savoir au juste ce que ce terme recouvre réellement… Le substantif « blasonnement » et le verbe « blasonner » donneraient un fil moins naturel à retordre s’il fallait que chacun d’entre nous en donnât une définition… Or, pour savoir ce que parler veut dire, il n’y a aucune autre solution que le recours à l’étymologie et à ce qu’un des plus grands poètes des trois derniers siècles, Novalis, recommandait dans son Europe et la Chrétienté : « […] apprenez à vous servir de la baguette magique de l’analogie ». Je vais employer ces deux outils pour tenter de clarifier en quoi consiste le blasonnement.

Pour l’étymologie la plus immédiate, on en appelle au latin ; moins habituellement, on remonte quelquefois au grec. Le sanscrit est devenu pour ainsi dire caduc, tandis que les autres langues antiques passent pour quasiment hors de propos. C’est bien dommage.

Or, il se trouve que « blason » et ses dérivés présentent la particularité de ne pour ainsi dire pas pouvoir être entendus d’après une étymologie courante ; il existe bien le verbe blazonare, mais il n’est que de très basse latinité médiévale, remontant seulement au XVe siècle, c’est-à-dire à la toute fin du Moyen Âge. Il signifie « gravé par le procédé du feu », ce qui correspond bien à l’idée que l’on se fait aujourd’hui du fameux bouclier orné de figures émaillées. Par ailleurs, il existe tout de même un verbe antique, blatero, à la racine très voisine de blason. Blatero a le sens non dénué d’intérêt de « bavarder, deviser, babiller », avec la subtilité supplémentaire d’une idée selon laquelle le discours tiendrait à n’avoir pas su tenir sa langue, à avoir laissé échapper quelque propos qu’il n’eût peut-être pas fallu tenir… On dit encore aujourd’hui « déblatérer », pour l’émission sans retenue de phrases blâmables. Par ailleurs, blatérer s’applique au bélier et au chameau, dont le cri est un blatèrement, et aussi, autrefois, à la grenouille et au crapaud, dont on disait qu’ils blatéraient aussi bien qu’ils coassaient. Bref, blatero comprend un sens ambigu entre le cri naturel et une espèce de puérilité dans le langage.

Mais, si l’on ne peut pas remonter à l’origine du mot blason par le latin, où faut-il chercher à la retrouver ? En relation avec blazonare, en certaines régions françaises, on emploie blazer pour « brûler », l’anglais ayant conservé to blaze pour « flamboyer », mais également, et cela nous ramène à blatero, c’est-à-dire à l’idée de parole, to blaze signifie « publier, proclamer »… Et il n’est pas indifférent de noter que to bless est « bénir ».

Cependant, en allemand, blasen est « souffler » dans un instrument de musique, c’est-à-dire produire un son par le souffle, ce que nous reverrons tout à l’heure lorsque nous rencontrerons le mot haleinée, dénommant la respiration donnant la cadence aux fragments de phrases prononcées par les juges d’armes et autres hérauts…

Blason intéresse donc, en premier lieu, la parole et, plus précisément, la parole tournant autour de la description, aussi bien pour louer que pour blâmer. Au XIXe siècle, blasonner s’employait pour « blâmer », tandis que, auparavant, on l’employait dans le sens inverse. Nous retrouvons là l’ambiguïté que nous avons relevée pour le latin blatero. Au XIXe siècle, la lexicologie la plus rigoureuse en vint ainsi à considérer le mot blason comme un mot, je cite :

« pris anciennement en France pour toute sorte de description, quelquefois pour éloge et quelquefois pour blâme et médisance. Blasen est l’origine de toutes ces significations, parce que, dans les tournois, on décrivait les pièces de l’écu, on louait, on blâmait les chevaliers » (Dictionnaire des origines inventions et découvertes de MM. Noël et Carpentier, 1827).

Cependant, en 1664, dans son Grand Dictionnaire historique ou le mélange curieux de l’histoire sacrée et profane, Louis Moréri arrêtait le mot blason à l’allemand blasen, donné comme signifiant « sonner du cor ou de la trompe », et, dit-il, on a pris de là le nom qu’on a donné à la description des armoiries, parce que, anciennement, ceux qui se présentaient aux lices pour les tournois sonnaient du cor pour faire savoir leur venue. Après avoir reconnu qu’ils étaient gentilshommes, les hérauts sonnaient aussi de la trompe ; ils criaient « à pleine gueule », disait-on, décrivant les armoiries de ceux qui se présentaient. Lorsqu’on avait paru deux fois dans ces tournois solennels, qui se faisaient en Allemagne de trois ans en trois ans, poursuit l’entrée du Dictionnaire des origines, la noblesse était suffisamment reconnue et blasonnée, c’est-à-dire, insiste-t-on, « annoncée à son de trompe par les hérauts ». C’est naturellement de là que vient l’expression maintenue en usage « annoncer à cor et à cri », parce que, on l’a compris, blasonner signifie proprement « sonner le cor » et, simultanément, « lancer le cri »… Il y a donc un aspect de la description qui apparaît sous forme musicale et j’oserai dire que c’est la plus pertinente, la plus signifiante… Cependant, nous nous rappelons parfaitement l’idée du blason en tant qu’image, encore un peu sous forme descriptive mais nous ne nous la rappelons plus du tout comme cellule sonore. C’est un grand dommage, car cela revient à concevoir cet art sous une forme estropiée d’une partie de son deuxième aspect et amputée de la totalité du troisième.

On pourrait même dire que l’image de l’écu armorié n’est que la version en quelque sorte utilitaire de l’objet héraldique, ce qui a conduit nombre de commentateurs à s’aventurer dans des assimilations hasardeuses, sans doute, mais qui trouvaient leur justification par le fait d’une mise en perspective de la seule image. Ainsi, d’un universitaire, qui a consacré beaucoup de ses recherches à l’héraldique et qui en est venu à déclarer que les panneaux de signalisation routière pouvaient parfaitement être assimilés à des écus, et ce, du chef que, dans le code de la route comme dans l’armorial, on observe des stylisations somme toute assez comparables… Utilitairement parlant, cela pourrait peut-être se justifier, pour peu seulement que l’héraldique eût été une utilité – ce n’est aucunement le cas.

L’héraldique est une expression supérieure, stylisée assurément, mais supérieure à n’importe quelle mode d’expression immédiat. Elle est « schématique », effectivement, mais, disant cela, on a tendance à oublier que le mot schéma est spécialement pertinent, certes, pour désigner une figure simplifiée sommairement représentative d’un quelconque objet envisagé, mais surtout, spécialement pertinent parce que, au Moyen Âge, ce mot schéma s’appliquait très spécifiquement à la représentation figurée de Dieu…

Par-dessus le marché, en hébreu, schema est en relation avec la « prononciation du Nom », si bien que, par association étymologique du grec à l’hébreu, dans certaines gloses médiévales, schéma en est arrivé à signifier « le nom imprononçable » et, simultanément, ce que l’on pourrait désigner par la formule « l’image inimaginable ». Du coup, l’idée d’une conception « schématique » prend une tout autre signification, signification susceptible de nous donner, grâce à « la baguette magique de l’analogie », une bien meilleure idée de ce que l’on doit comprendre du blason…

À la charnière des temps modernes que fut la Renaissance, quelques années paraissent pour certains comme en suspension, n’appartenant à aucun instant des temps modernes qui se sont pourtant effectivement ouverts. C’est le temps suspendu des Léonard de Vinci, François Rabelais, Jean Fouquet, Miguel de Cervantès, William Shakespeare, Torquato Tasso, Claudio Monteverdi, Heinrich Ignaz Franz Biber von Bibern, Thomas Tallis, et autres gens de cette espèce dont il est impossible de savoir au juste s’il faut les entendre comme des réactionnaires archaïsants ou les comprendre au nombre des avant-gardistes… En vérité, inspirés notamment par Platon, ces temps apparemment « suspendus » président à une tentative de restauration de ce qui est pourtant voué à la disparition et à l’oubli. Or, le blason appartient à cet ordre des choses que d’aucuns voudraient préserver d’un « Dommaigeable et penible deluge » dont, en fin de son Gargantua, Rabelais donne cette pronostication :

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le salon « Lire à Limoges »

Historique année après année et Invités d’honneur.

Le Goût des mots. Jusqu’au samedi 22 avril 2017 en Limousin

Le Centre régional du livre en Limousin, associé à Prisme-Limousin et à la Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, organise la quatrième édition du Goût des mots (lectures, ateliers, concert, table ronde, exposition, concours).

Cette manifestation se déroule du samedi 18 février au samedi 22 avril 2017 en Limousin.

Accès gratuit à l’ensemble de la programmation.

« « La poésie c’est le plus joli surnom qu’on donne à la vie » (Jacques Prévert)

Faire entrer la poésie dans nos vies, c’est le pari de la quatrième édition du Goût des mots.

Vous découvrirez avec l’exposition « La poésie, ça carbure ! » qu’elle peut nous apporter de l’énergie au quotidien.

Les ateliers, rencontres, lectures seront autant d’occasions d’utiliser les mots comme carburant de notre imagination. Vous serez invités à écouter, créer, imaginer, écrire.

Le Goût des mots s’adresse à tous les publics : professionnels ou non, lecteurs convaincus ou réticents, en apprentissage ou confirmés. »

Téléchargez le programme. http://www.crl-limousin.org/site_crl/dossier_pdf/pdf_accueil/programme_gout_des_mots_2017.pdf

![]() Le programme détaillé sur le site du Centre régional du livre en Limousin http://www.crl-limousin.org/site_crl/dossier_accueil/page_accueil_2.html#gout_des_mots_2017

Le programme détaillé sur le site du Centre régional du livre en Limousin http://www.crl-limousin.org/site_crl/dossier_accueil/page_accueil_2.html#gout_des_mots_2017

Renseignements auprès du Centre régional du livre en Limousin :

Mathilde Olivier

13, boulevard Victor-Hugo

87000 Limoges

Tél. 05 55 77 49 99

mathilde.olivier@crl-limousin.org

Héraldique : La conférence de David Gattegno du 15 février 2017

Le 15 février dernier, la conférence de David Gattegno a réuni deux fois plus d’auditeurs que la première.

Merci à celles et ceux qui ont assuré le succès de cette rencontre par leurs questions, et leur intérêt à comprendre diverses notions comme « écartelé » « sur le tout » et « sur le tout du tout »

Il a fallu démêler aussi les définitions d’écu, d’écusson, d’armoiries.

Incidemment, les questions ont permis d’aborder les couleurs et les métaux et le concept de meuble au naturel ; ainsi la tête d’ours est brune, un visage humain est couleur carnation, le merle étant noir…

David Gattegno a pu nous livrer son sentiment sur la pseudo-héraldique moderne que constituerait pour certains la signalisation routière au motif que celle–ci reprend les règles des couleurs en Héraldique.

Mais en dehors de cette parenté bien éloignée avec l’Héraldique ; la voix, le blason, le cri, la musique participaient essentiellement à l’identité d’un chevalier puis d’une personne et ne constituaient en rien un corpus de règles utilitaires du vulgaire.

Soutenir une analogie de l’héraldique avec la signalétique routière procède plutôt d’un anachronisme (toujours fâcheux) en dépit de la similitude de règles concernant l’arrangement des couleurs.

Les échanges nous ont permis de découvrir des travaux d’interprétation héraldique en cours relativement à des vitraux méconnus. Un échange de vues très différentes a eu lieu à propos de Don Quichotte et de son auteur Cervantès.

Des interrogations symboliques ont reçu sur le champ des réponses éclairantes comme celles de la présence (rare) de lévriers en Héraldique. Au passage, nombreux furent celles et ceux qui furent surpris d’apprendre que le lévrier ne relevait pas complètement de l’espèce canine – du constat de l’instabilité des caractères de croisement des races lévrières et canines-.

Certes, vous auriez dû être là, cependant rien n’est perdu : vous allez pouvoir suivre la conférence du 15 février sur un article prochain…

Maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires dans la province du Limousin

Extrait des Guide des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires

Liste des lieux dans la région Nouvelle-Aquitaine ( Province du Limousin)

Bibliothèque municipale de Limoges (Haute-Vienne) http://www.litterature-lieux.com/fiche-site-82.htm

Maison natale de Jean Giraudoux (Haute-Vienne) http://www.litterature-lieux.com/fiche-site-202.htm

Votre Rendez-vous Littéraire et Artistique du 15 février 2017

Au Café Littéraire de Limoges

Au Café Littéraire de Limoges

( proche BFM)

Mercredi 15 février 2017 à partir de 17h45

Ce qui vous est proposé :

Un moment rare que vous aimerez faire partager

Le 17 janvier dernier, vous avez découvert la lecture, le sens et les emplois de l’héraldique à l’occasion de la première conférence de

David Gattegno .

Les origines jusqu’aux tous premiers prémices y furent aussi dévoilées grâce à l’érudition du conférencier qui nous amena sur des rivages de l’histoire ancienne , de l’étymologie… autant de domaines dans lesquels nos connaissances butent aujourd’hui sur ces mystères qui bornent nos savoirs .

Le Mercredi 15 février prochain, la suite de la conférence va être tout aussi dense à propos du blasonnement, qui, comme on ne le sait peut-être pas, intéresse les formules verbales censées décrire l’image. Dans ce cadre, des surprises de taille attendent beaucoup d’entre nous à propos des armes parlantes. Ce qui nous conduira à découvrir ‘le parler des armoiries’, ce qui permettra d’aborder les origines de « la parole des armoiries » et, ainsi, d’apprendre à entendre « la voix du blason ».

Le mercredi 15 février 2017 à partir de 17h45, au Café Littéraire près la BFM de Limoges, étonnez-vous en revenant sur une véritable tradition française, trop méconnue.

Vous pouvez retrouver le contenu de la première conférence en recherchant un précédent article sur ce site.

Important. Suivez à la trace « Pages libres du Limousin »

Le 9 février 2017 le site Internet de nos amis l’association « Pages libres du Limousin » a migré vers :

http://pageslibresdulimousin.blogspot.fr/

Merci de mettre vos carnets d’adresses à jour.

Publié dans Focus sur ...